发布日期:

一张照片的故事

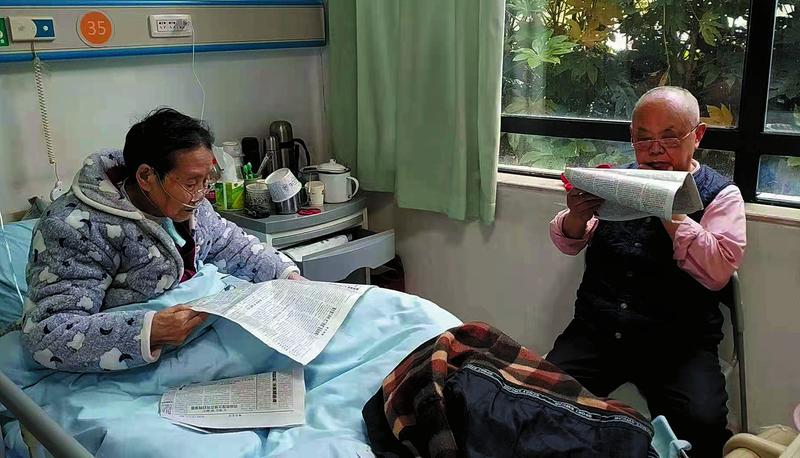

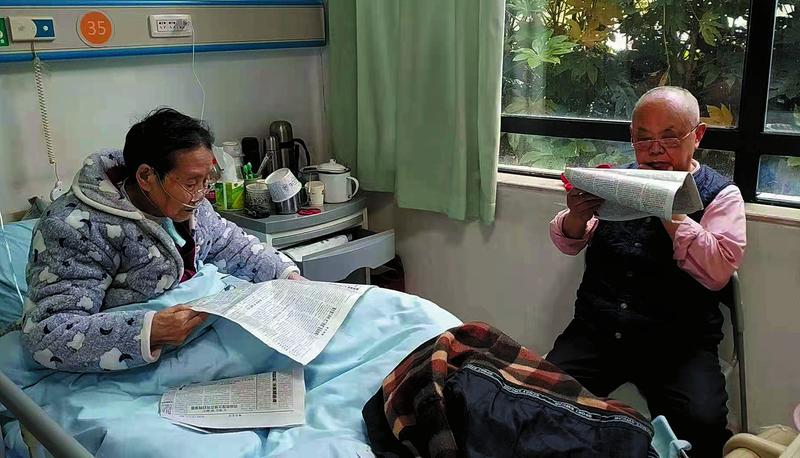

5月1日的阳光,穿过鄂南的久雨,从窗外照了进来,病房顿时温暖起来。母亲坐在病床上,趁医生还未来查房,便戴上老花镜,专心致志地读着报纸。在病房陪伴母亲的父亲,也坐在病床边看着报纸。我从武汉回温泉接替陪床的父亲时,用手机拍下了这温馨的一幕。只是没有想到,这张定格在2019年的照片,竟是父亲生前最后的一张留影,离现在已有730多天了。

关于这张照片的故事,还得从母亲的病说起。头年秋天的一天,正在武汉上班的我,突然接到弟弟的电话,说妈病了,已住进了市中心医院。我连忙请假从武汉赶回鄂南温泉,母亲已躺在病床上。听心内科的主管医生说,母亲的心脏病已很严重,几近衰竭,且不可逆,须臾不能马虎。除了治疗外,绝对要静养。我们听了,心沉重得不得了,母亲怎么会得如此重病呢?在我的记忆里,母亲几乎从没病过,更不用说住院了。我们做人子的不够格啊,以前只是打打电话问问安,父母却总说身体好着呢。我就信了,即便回家看望,也很少关注父母一天比一天衰老的现实,然后总是出去疯,晚上回家很晚,还要父亲帮着留门。而这次,母亲的病着实把我给吓着了。母亲在医院住了好长时间,天天打七八瓶吊水,吃大把大把的药,才有所控制。勉强能出院了,医生千叮咛,万嘱咐,能躺着就不要坐着,能坐着就不要站着,搞不好就是有早上没上午,有上午没下午。我们的心总是揪着的。也真是祸不单行,母亲出院不到一周,父亲就接着病,而且一上来就更凶险,半夜里发生心梗,幸好唯一在父母身边的弟弟送医院及时,搭支架后,才捡回了父亲的一条命。那段时间,照看父母让我们兄妹四个顾此失彼,手足无措。一个在家,一个在医院,我们四人分成两拨,轮流值守。要是只一个独生子女该怎么办啊?不敢想象。后来,为了便于照顾,我又让母亲住进了医院(医生当时就建议,母亲得住在医院里静养,而母亲是一天也不愿意在医院呆),虽都在心内科,但不在同一间病房,父亲住在抢救室,母亲则在一间普通病房。弟弟为了让父母能够沟通信息,还买了个对讲机,让父母能说上几句话。这其间,姑妈家的两个女婿五星兄和有圣也加入了照看队伍,五星兄从荆门赶来,丢下正需要照顾的外孙,有圣白天上班,晚上就来值夜班。亲戚间的情谊让我们感动,多少亲生子女也不过而此,有的甚至还做得不如。一直到父母双双出院,时令已进入了鄂南的初冬。

我们都以为父母的病经过治疗度过了危机,但清楚他们再也不能负重和做体力活,便想给他们请个保姆。可父母横竖不同意,说不愿意家里有个外人。后来反复做工作,才退而求其次,同意请了一个钟点工,每天来做两餐饭,再做做清洁。那段时间,父母除了读书看报,就无所事事。原来像陀螺忙个不停的他们,一下子闲下来,还真有点不习惯。直嚷不请保姆,多浪费钱啊。春节前,父母还是没经我们同意就把钟点工给辞了。好在,我们都从外地回了温泉,开开心心地过了个年。

转眼,人间四月芳菲尽,万物在复苏勃发生长。可母亲又病了,连续两周,吃什么吐什么。而且,怎么劝,她也不愿意再去医院,还说,除非是要抢救,否则不要说去医院的事。我从武汉赶回温泉家中,母亲已瘦骨嶙峋,勉强吃点东西,还没咽下去,就开始呕吐,吐得天翻地覆。本来矮小的母亲蹙成一团,就显得更加瘦小了,看得我心酸。我说,这样肯定不行,必须去武汉看医生。并不由分说,架着母亲就走。姐姐联系了协和医院的一个专家医生,弟弟和妹妹也在协和等候。于是,我开车,父亲则一直搀扶着母亲,风驰电掣,一路向北。可到了武汉协和医院后,姐姐约的专家看了母亲的一大摞病历,用听筒听了听,简单地问了问,再也没有说什么,也许是感到束手无策吧,最后只开了点胃药敷衍。我们兄妹几个对此专家的表现,只能表示无语。无奈,痛苦不堪的母亲黯然离汉。

回温泉后,父亲心急如焚,又去中心医院找他熟悉的李主任,李主任全面检查了母亲的病,又研究了母亲的病历。不知何因,后来竟让母亲住进了肾内科。那一天,是4月23日。当我得知消息后,认为这不是乱点鸳鸯谱么?极力反对。只是觉得不能对症,但也说不出充分的理由。等我周末从武汉再回温泉,去医院探望母亲时,母亲已在肾内科住了一周了。那是周五的晚上,父亲正准备在医院里陪夜。我是一直反对父亲在医院里陪夜的,并和弟弟反复劝说父亲,他安支架还不到半年时间,不能劳累。但父亲说,晚上只有他陪伴最好,再说,只是在医院睡一下,没什么。而且,母亲也希望父亲晚上能在医院陪伴。我们子女中,多数都在武汉,只有最小的弟弟在父母身边。父母固执,又不愿意麻烦包括子女在内的别人,但凡自己能做的事,一切都喜欢自己动手。我们只能默认父亲在医院里陪夜,而白天再由弟弟替换父亲回去休息。在弟弟有时不能送父亲回家时,我反复嘱咐父亲从医院回党校家中时,一定不要心疼钱,打的回去省时省力,可多休息会。然而,一贯节俭的父亲,几乎从不打车,而是去苦等公汽。四月的鄂南,雨水太多,想到已过八旬的父亲在雨中等公汽的情景,心就不停地痛。于是,我周五回去后,说什么也要父亲回家休息,而坚持自己在医院里陪夜。那一夜,父亲同意回家,我才得以在医院里陪夜。

在医院陪夜,和躺在病床上的母亲闲聊,虽然感到她还是没有什么精神,但已经不呕吐了,这比之前是个巨大的进步。难道这肾内科还住对了?晚上,一位年轻的女医生来病房,问了问母亲的感觉,还交待了一些注意事项。年轻的女医生走后,我对母亲说,这个护士还挺负责啊。母亲说,她哪是护士?而是她的主治医生,姓郑,好像从重庆的一所医科大学毕业不久。我听了后,大为吃惊,母亲这样重的病,竟让一个丫头片子给当主治医生,能行不?在我提出疑问时,母亲却为郑医生说了不少好话,说郑医生挺行的。那夜,我在母亲的脚头睡了一晚。似睡非睡的,恍恍惚惚,父亲每晚这样睡怎么受得了?

第二天一早,父亲就打电话让我回家接他。在来医院的路上,父亲说,母亲的呕吐是因为药物中毒,把那味药停后,呕吐的症状就得到了缓解。但不知道,停的这味药对她的心脏病影响多大。而且,更为严重的是,母亲的肾上腺上,竟发现有一鸡蛋大小的瘤。已然不小了,最好的办法是手术切除,但母亲年纪大了,尤其是脆弱的心脏,已承受不了任何的风吹草动。父亲说得一脸的慽然。我好像是听到了晴天霹雳,怎么会这样?

在母亲挂上吊水瓶后,我到医生办公室找了郑医生,向她寻问了母亲的病情,重点问了肾上腺的那个瘤。郑医生说,你们家属也太马虎了,那个瘤长那么大了,是一天两天?起码有两年多或更长的时间,你们居然一点也不知道。万幸的事,从老太太现在的病症看,这个瘤的影响尚不明显,手术肯定做不了,只能吃药和定期检查了。虽然郑医生的话,稍微缓解了我的担心,但怎么能放下我的忧虑呢?我也自责不已。出了郑医生办公室,连忙电话与武汉的医生朋友联系,将母亲的瘤向朋友描述了一番,请他给我一些意见。朋友说,瘤都有这么大了,肯定不是什么好事情,要看片子才能作出准确的判断。于是,朋友帮我预约了同济的专家,要请他们看看片子,作一个判断。

回武汉后,我拿着母亲的片子先去了同济,后又去了人民医院。所谓的专家,他们看了片子后,都说不好,但鉴于母亲的年纪和严重的心脏病,都不主张做手术,还是保守疗法要稳妥些。我和父亲通了电话,把这个情况向他作了汇报,让他不要过于着急,关键是着急没用呀。父亲诺诺,但以父亲的性格,他能不着急吗?

在母亲住院的这段时间,父亲为了给母亲解闷,除了和她聊天外,再就是带报纸给她看。我的记忆里,父母喜欢看报纸是在大市中学就有的习惯。每当邮递员把报刊送来,父母就抢着看那喷着油墨香的报纸,那是他们了解外面世界的窗口。后来,改革开放,报刊如雨后春笋,让人目不暇接。单位给父亲订有各级党报和参考消息,他自己还订了一些文摘类的小报,如报刊文摘,每周文摘,文摘周报等,而且一订就是几十年,可谓纸媒的忠实拥趸。上世纪九十年代父母双双退休后,在原有报纸的基础上,父亲又增加了一些老年文摘、老年文汇等方面的报纸。而母亲则喜欢看些养生和健康方面的文章,尤其是得了重病后,就更甚。我只要回家,看到的就是他们都戴着老花镜,坐在客厅里读报。妹夫喜欢在报摊上买些历史掌故类的报纸,见父母喜欢看报,就带回给他们看。这一看,对这类报纸,他们都爱不释手,而且竟上瘾成癖。于是,妹夫以后回家,就多了一个任务,给他们带回一些诸如新周报之类的报纸。这类小报看过后,母亲还整齐地将报纸码在纸箱里。如果一段时间没有好看的读物,他们又把那些旧报纸拿出来再读再看。母亲住院后,父亲几乎把家里的那些小报都搬到了医院,母亲打完点滴后,便坐在床上,看父亲给她带来的报纸。父亲则也在床边看报纸,共同消磨病中的时光。

那天,我一进医院的病房,见父母正在读报,心头一热,不由自主地拍下了这张父母在病房读报的照片。虽然画面凌乱,但父母读报的专注神情却是特别的干净。尤其是父亲半个月后的遽然离世,就使这张照片在我们子女心中,显得更加珍贵了。