美术师范生“社区美术课”的公益收费与成本核算

2025年10月22日

字数:3827

在国家推进社区文化服务体系建设的背景下,美术师范生参与社区美术课成为深化专业实践、服务基层文化的重要路径,但课程“公益属性”与“成本可持续”的矛盾长期制约了实践成效。本文以美术教育专业大二学生的社区教学实践为案例,运用“成本归集—需求匹配—小额可持续”的简易金融逻辑,通过实证分析,探究社区美术课的成本核算方法与公益收费标准制定路径。研究表明:将成本划分为直接教学成本与间接运营成本进行精细化核算,结合市场价格与社区需求制定阶梯式收费方案,可有效平衡公益属性与成本覆盖需求;同时,简易金融逻辑的应用能显著提升美术师范生的实践运营能力。研究为美术师范生参与社区美术教育实践提供了可复制的“成本—收费”管理范式,对推动基层美术教育可持续发展具有参考价值。

一、引言

(一)研究背景

《“十四五”文化发展规划》中明确提出“构建城乡一体、区域协调、人群均等的现代公共文化服务体系”,社区美术教育作为公共文化服务的重要组成部分,其常态化的开展需高校艺术专业师生的深度参与。对于美术师范生而言,社区美术课既是将美术教学理论转化为实践能力的关键载体,也是培养社会服务意识、塑造综合职业素养的核心环节。

然而,现有实践中,资金管理问题已成为制约美术师范生参与社区美术课的核心瓶颈。一方面,课程开展需投入教学耗材、教具制作等直接成本,部分场景还涉及场地租赁、清洁维护等间接成本,若仅由师范生个人承担,易导致经济压力过载;另一方面,社区美术课的“公益属性”要求收费需贴合居民经济承受能力,过高收费会偏离公益初衷,过低或免费则难以覆盖基础成本,形成“公益不可持续”的困境。在此背景下,如何运用简易金融逻辑,构建科学的成本核算体系与合理的公益收费标准,成为解决这一矛盾的关键命题。

(二)文献综述

现有研究主要围绕“社区美术教育实践模式”与“艺术金融基础应用”两大领域展开。在社区美术教育领域,王璐(2023)通过案例分析指出,高校与社区合作开展美术课需建立“资源共享—成本共担”机制,但未涉及具体的成本核算与收费方案;李娜(2022)提出美术师范生参与社区教学的“实践—反馈—优化”路径,重点关注教学方法改进,对资金管理问题提及较少。在艺术金融领域,张敏(2021)研究了艺术品金融的定价逻辑与风险管控,但聚焦于专业艺术品市场,未涉及社区公益场景;刘阳(2020)探讨了简易金融工具在公益项目中的应用,提出“小额收费+成本覆盖”的运营思路,但未结合美术教育的专业特性。

综上,现有研究尚未将“美术师范生社区实践”与“简易金融逻辑”深度结合,缺乏针对社区美术课的成本核算与公益收费的实证研究。本文以美术师范生的实践经历为基础,填补这一研究空白,为同类实践提供参考。

(三)研究意义与方法

1.研究意义

(1)实践意义:构建“成本核算—收费制定—可持续运营”的完整逻辑链,为美术师范生提供可操作的资金管理方案,降低实践经济压力;

(2)专业意义:推动金融逻辑与美术教育实践的跨界融合,拓展美术师范生的职业能力边界,为培养综合型美术教师提供新思路;

(3)社会意义:助力社区美术课实现“公益属性”与“可持续运营”的平衡,丰富基层公共文化服务供给。

2.研究方法

(1)案例研究法:以笔者在陕西省杨凌示范区阳光社区开展的“儿童创意绘画课”为案例,跟踪记录成本支出与收费落地过程;

(2)数据分析法:对课程成本进行分类统计与量化核算,结合市场调研数据制定收费标准;

(3)访谈法:课程开展前后对社区居民、居委会工作人员进行半结构化访谈,收集对收费方案的反馈意见。

二、实践案例概述

(一)案例基本信息

本次实践案例为笔者(美术教育专业大二学生)于2025年7月至9月在杨凌示范区阳光社区开展的“儿童创意绘画课”,课程定位为“公益普惠型”,具体信息如下:

服务对象:社区6至12岁儿童,共32人(其中低保家庭儿童3人);

课程周期:8周,每周2次,每次90分钟;

合作主体:阳光社区居委会(提供免费教学场地,补贴100元活动经费);

教学团队:笔者及2名美术教育专业同学(均为志愿者,无薪酬)。

(二)案例核心矛盾

课程开展前,通过与社区居委会访谈发现,核心矛盾集中于“成本承担”与“公益属性”的平衡:一方面,社区居民期望课程收费低于市场同类课程的50%以上,低保家庭希望免费参与;另一方面,课程需采购水彩颜料、安全剪刀等耗材,且需支付课后场地清洁费用,若成本无法覆盖,课程难以持续。

三、基于简易金融逻辑的成本核算实践

(一)成本核算框架设计

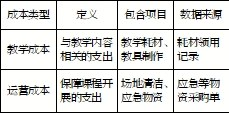

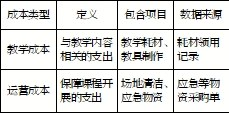

结合社区美术课的实践特性,参考简易金融逻辑中的“成本分类归集法”,将课程成本划分为“直接教学成本”与“间接运营成本”两类(见表1),两类成本均按“单次核算+总周期汇总”的方式统计,确保数据可追溯、可验证。

表1为社区美术课成本分类框架

(二)具体成本核算过程

1.直接教学成本核算

直接教学成本是课程的核心支出,占总成本的82%,具体包括:

(1)教学耗材:根据课程内容(水彩画、剪纸、泥塑)采购A3画纸(50张/包,25元)、12色水彩颜料(20套,18元/套)、安全剪刀(32把,5元/把)、100g超轻黏土(64盒,3元/盒),合计费用为:25+(20×18)+(32×5)+(64×3)=737元;

(2)简易教具制作:为辅助儿童理解绘画步骤,制作“色彩认知卡片”“绘画流程挂图”,采购卡纸(10张,2元/张)、马克笔(1盒,15元)、胶水(5瓶,3元/瓶),合计费用为:(10×2)+15+(5×3)=50元;直接教学成本总计:737+50=787元。

2.间接运营成本核算

间接运营成本为辅助性支出,占总成本的18%,具体包括:

(1)场地清洁补贴:课程使用社区活动室,课后需清理颜料残渣与纸张碎屑,与社区协商确定每次补贴15元(由社区保洁人员负责),8次课程合计120元;

(2)应急物资:为应对学员划伤、颜料弄脏衣物等情况,采购创可贴(1盒,8元)、湿纸巾(5包,4元/包),合计费用为:8+(5×4)=28元;间接运营成本总计:120+28=148元。

3.总成本与人均成本核算

课程总周期(8次)的总成本为:787+148=935元。考虑到3名低保家庭儿童免费参与,实际付费学员为29人,核算得:

人均总费用:935÷29≈32.24元;

人均单次费用:32.24÷12≈2.69元。

四、基于简易金融逻辑的公益收费标准制定

(一)收费制定的核心原则

基于简易金融逻辑,结合社区公益属性,确定三大制定原则:

成本覆盖原则:收费需覆盖基础成本,并预留10%—20%的备用金,应对耗材补充等突发需求;

公益优势原则:收费低于市场同类课程价格的50%,确保公益属性;

倾斜帮扶原则:对低保家庭、残疾儿童等特殊群体实行免费政策,体现普惠性。

(二)收费标准的具体制定

1.市场价格调研

通过实地走访当地3家艺术培训机构、线上调研美团和大众点评平台数据发现,同类儿童创意绘画课单次收费普遍为25至40元,12次课程总价为300至480元。据此,将社区课程总价设定为市场价格的40%以内,即上限为120元(300×40%)。

2.基础收费标准确定

基于前文核算的“人均总费用32.24元”,若仅收取32元,虽能覆盖基础成本,但缺乏应急备用金。因此,在“成本覆盖+小额备用金”逻辑下,将12次课程人均总价设定为50元(单次约4.17元),具体优势为:

(1)低于市场价格上限(120元)的60%,符合公益优势原则;

(2)预留17.76元/人的备用金(50元-32.24元),可应对耗材补充需求;

(3)分2次缴纳(每次25元)的方式,降低居民缴费压力。

3.特殊群体倾斜政策

对社区低保家庭儿童,凭居委会出具的低保证明实行“全额免费”,其成本由两部分覆盖:

(1)其他学员的备用金:29人×17.76元≈515.04元;

(2)社区文化补贴:100元。

最终形成“阶梯式收费方案”:普通家庭学员50元/12次(可分期),低保家庭儿童免费。

(三)收费方案的落地成效

1.居民接受度:方案经社区公示后,通过访谈收集20位居民反馈,18人表示“收费合理、可接受”,2人建议“分期缴费更灵活”,整体接受度达90%;

2.缴费与成本覆盖:29名普通家庭学员均按时缴费,缴费率100%;课程开展中,使用备用金补充采购2次颜料(80元)与1次画纸(25元),确保课程未中断;

3.可持续性:课程结束后,总收支差额为(29×50)+100-935=615元,该资金已存入社区“美术课专项基金”,用于后续课程开展。

五、研究结论与优化建议

(一)研究结论

1.简易金融逻辑的应用价值

(1)成本核算层面:“分类归集+量化统计”的逻辑可让美术师范生清晰掌握成本构成,避免盲目支出,为收费制定提供数据支撑;

(2)收费制定层面:“成本覆盖+需求适配+公益倾斜”的逻辑可平衡公益属性与可持续性,既能满足居民对低收费的需求,又能覆盖基础成本;

(3)能力培养层面:金融逻辑的应用可提升美术师范生的运营管理能力,弥补传统美术教育中“重专业、轻运营”的不足。

2.实践启示

美术师范生参与社区美术课,无需掌握复杂的金融模型,只需运用“成本可视化、收费合理化”的简易逻辑,即可解决资金管理问题;同时,需加强与社区的合作,争取场地、经费等资源支持,进一步降低成本压力。

(二)优化建议

1.成本管控优化

(1)耗材循环利用:鼓励学员回收未用完的颜料、剪纸边角料,用于“创意拼贴”“肌理绘画”等课程,减少采购成本;

(2)高校资源对接:与高校美术学院沟通,争取将闲置教具(如旧画板、剩余颜料等)捐赠至社区,实现资源复用。

2.收费模式创新

探索“公益收费+作品义卖”的补充路径:课程结束后举办“学员作品义卖会”,将装裱后的绘画、剪纸作品以20—50元/件义卖,所得资金补充课程成本,同时提升学员创作积极性。

3.金融素养提升

建议高校在美术教育专业课程中增设“公益项目金融基础”模块,内容涵盖成本核算、收费制定等,通过案例教学、模拟实践等方式,提升师范生的金融素养。

作者:张竞允(湖北科技学院艺术与设计学院)

一、引言

(一)研究背景

《“十四五”文化发展规划》中明确提出“构建城乡一体、区域协调、人群均等的现代公共文化服务体系”,社区美术教育作为公共文化服务的重要组成部分,其常态化的开展需高校艺术专业师生的深度参与。对于美术师范生而言,社区美术课既是将美术教学理论转化为实践能力的关键载体,也是培养社会服务意识、塑造综合职业素养的核心环节。

然而,现有实践中,资金管理问题已成为制约美术师范生参与社区美术课的核心瓶颈。一方面,课程开展需投入教学耗材、教具制作等直接成本,部分场景还涉及场地租赁、清洁维护等间接成本,若仅由师范生个人承担,易导致经济压力过载;另一方面,社区美术课的“公益属性”要求收费需贴合居民经济承受能力,过高收费会偏离公益初衷,过低或免费则难以覆盖基础成本,形成“公益不可持续”的困境。在此背景下,如何运用简易金融逻辑,构建科学的成本核算体系与合理的公益收费标准,成为解决这一矛盾的关键命题。

(二)文献综述

现有研究主要围绕“社区美术教育实践模式”与“艺术金融基础应用”两大领域展开。在社区美术教育领域,王璐(2023)通过案例分析指出,高校与社区合作开展美术课需建立“资源共享—成本共担”机制,但未涉及具体的成本核算与收费方案;李娜(2022)提出美术师范生参与社区教学的“实践—反馈—优化”路径,重点关注教学方法改进,对资金管理问题提及较少。在艺术金融领域,张敏(2021)研究了艺术品金融的定价逻辑与风险管控,但聚焦于专业艺术品市场,未涉及社区公益场景;刘阳(2020)探讨了简易金融工具在公益项目中的应用,提出“小额收费+成本覆盖”的运营思路,但未结合美术教育的专业特性。

综上,现有研究尚未将“美术师范生社区实践”与“简易金融逻辑”深度结合,缺乏针对社区美术课的成本核算与公益收费的实证研究。本文以美术师范生的实践经历为基础,填补这一研究空白,为同类实践提供参考。

(三)研究意义与方法

1.研究意义

(1)实践意义:构建“成本核算—收费制定—可持续运营”的完整逻辑链,为美术师范生提供可操作的资金管理方案,降低实践经济压力;

(2)专业意义:推动金融逻辑与美术教育实践的跨界融合,拓展美术师范生的职业能力边界,为培养综合型美术教师提供新思路;

(3)社会意义:助力社区美术课实现“公益属性”与“可持续运营”的平衡,丰富基层公共文化服务供给。

2.研究方法

(1)案例研究法:以笔者在陕西省杨凌示范区阳光社区开展的“儿童创意绘画课”为案例,跟踪记录成本支出与收费落地过程;

(2)数据分析法:对课程成本进行分类统计与量化核算,结合市场调研数据制定收费标准;

(3)访谈法:课程开展前后对社区居民、居委会工作人员进行半结构化访谈,收集对收费方案的反馈意见。

二、实践案例概述

(一)案例基本信息

本次实践案例为笔者(美术教育专业大二学生)于2025年7月至9月在杨凌示范区阳光社区开展的“儿童创意绘画课”,课程定位为“公益普惠型”,具体信息如下:

服务对象:社区6至12岁儿童,共32人(其中低保家庭儿童3人);

课程周期:8周,每周2次,每次90分钟;

合作主体:阳光社区居委会(提供免费教学场地,补贴100元活动经费);

教学团队:笔者及2名美术教育专业同学(均为志愿者,无薪酬)。

(二)案例核心矛盾

课程开展前,通过与社区居委会访谈发现,核心矛盾集中于“成本承担”与“公益属性”的平衡:一方面,社区居民期望课程收费低于市场同类课程的50%以上,低保家庭希望免费参与;另一方面,课程需采购水彩颜料、安全剪刀等耗材,且需支付课后场地清洁费用,若成本无法覆盖,课程难以持续。

三、基于简易金融逻辑的成本核算实践

(一)成本核算框架设计

结合社区美术课的实践特性,参考简易金融逻辑中的“成本分类归集法”,将课程成本划分为“直接教学成本”与“间接运营成本”两类(见表1),两类成本均按“单次核算+总周期汇总”的方式统计,确保数据可追溯、可验证。

表1为社区美术课成本分类框架

(二)具体成本核算过程

1.直接教学成本核算

直接教学成本是课程的核心支出,占总成本的82%,具体包括:

(1)教学耗材:根据课程内容(水彩画、剪纸、泥塑)采购A3画纸(50张/包,25元)、12色水彩颜料(20套,18元/套)、安全剪刀(32把,5元/把)、100g超轻黏土(64盒,3元/盒),合计费用为:25+(20×18)+(32×5)+(64×3)=737元;

(2)简易教具制作:为辅助儿童理解绘画步骤,制作“色彩认知卡片”“绘画流程挂图”,采购卡纸(10张,2元/张)、马克笔(1盒,15元)、胶水(5瓶,3元/瓶),合计费用为:(10×2)+15+(5×3)=50元;直接教学成本总计:737+50=787元。

2.间接运营成本核算

间接运营成本为辅助性支出,占总成本的18%,具体包括:

(1)场地清洁补贴:课程使用社区活动室,课后需清理颜料残渣与纸张碎屑,与社区协商确定每次补贴15元(由社区保洁人员负责),8次课程合计120元;

(2)应急物资:为应对学员划伤、颜料弄脏衣物等情况,采购创可贴(1盒,8元)、湿纸巾(5包,4元/包),合计费用为:8+(5×4)=28元;间接运营成本总计:120+28=148元。

3.总成本与人均成本核算

课程总周期(8次)的总成本为:787+148=935元。考虑到3名低保家庭儿童免费参与,实际付费学员为29人,核算得:

人均总费用:935÷29≈32.24元;

人均单次费用:32.24÷12≈2.69元。

四、基于简易金融逻辑的公益收费标准制定

(一)收费制定的核心原则

基于简易金融逻辑,结合社区公益属性,确定三大制定原则:

成本覆盖原则:收费需覆盖基础成本,并预留10%—20%的备用金,应对耗材补充等突发需求;

公益优势原则:收费低于市场同类课程价格的50%,确保公益属性;

倾斜帮扶原则:对低保家庭、残疾儿童等特殊群体实行免费政策,体现普惠性。

(二)收费标准的具体制定

1.市场价格调研

通过实地走访当地3家艺术培训机构、线上调研美团和大众点评平台数据发现,同类儿童创意绘画课单次收费普遍为25至40元,12次课程总价为300至480元。据此,将社区课程总价设定为市场价格的40%以内,即上限为120元(300×40%)。

2.基础收费标准确定

基于前文核算的“人均总费用32.24元”,若仅收取32元,虽能覆盖基础成本,但缺乏应急备用金。因此,在“成本覆盖+小额备用金”逻辑下,将12次课程人均总价设定为50元(单次约4.17元),具体优势为:

(1)低于市场价格上限(120元)的60%,符合公益优势原则;

(2)预留17.76元/人的备用金(50元-32.24元),可应对耗材补充需求;

(3)分2次缴纳(每次25元)的方式,降低居民缴费压力。

3.特殊群体倾斜政策

对社区低保家庭儿童,凭居委会出具的低保证明实行“全额免费”,其成本由两部分覆盖:

(1)其他学员的备用金:29人×17.76元≈515.04元;

(2)社区文化补贴:100元。

最终形成“阶梯式收费方案”:普通家庭学员50元/12次(可分期),低保家庭儿童免费。

(三)收费方案的落地成效

1.居民接受度:方案经社区公示后,通过访谈收集20位居民反馈,18人表示“收费合理、可接受”,2人建议“分期缴费更灵活”,整体接受度达90%;

2.缴费与成本覆盖:29名普通家庭学员均按时缴费,缴费率100%;课程开展中,使用备用金补充采购2次颜料(80元)与1次画纸(25元),确保课程未中断;

3.可持续性:课程结束后,总收支差额为(29×50)+100-935=615元,该资金已存入社区“美术课专项基金”,用于后续课程开展。

五、研究结论与优化建议

(一)研究结论

1.简易金融逻辑的应用价值

(1)成本核算层面:“分类归集+量化统计”的逻辑可让美术师范生清晰掌握成本构成,避免盲目支出,为收费制定提供数据支撑;

(2)收费制定层面:“成本覆盖+需求适配+公益倾斜”的逻辑可平衡公益属性与可持续性,既能满足居民对低收费的需求,又能覆盖基础成本;

(3)能力培养层面:金融逻辑的应用可提升美术师范生的运营管理能力,弥补传统美术教育中“重专业、轻运营”的不足。

2.实践启示

美术师范生参与社区美术课,无需掌握复杂的金融模型,只需运用“成本可视化、收费合理化”的简易逻辑,即可解决资金管理问题;同时,需加强与社区的合作,争取场地、经费等资源支持,进一步降低成本压力。

(二)优化建议

1.成本管控优化

(1)耗材循环利用:鼓励学员回收未用完的颜料、剪纸边角料,用于“创意拼贴”“肌理绘画”等课程,减少采购成本;

(2)高校资源对接:与高校美术学院沟通,争取将闲置教具(如旧画板、剩余颜料等)捐赠至社区,实现资源复用。

2.收费模式创新

探索“公益收费+作品义卖”的补充路径:课程结束后举办“学员作品义卖会”,将装裱后的绘画、剪纸作品以20—50元/件义卖,所得资金补充课程成本,同时提升学员创作积极性。

3.金融素养提升

建议高校在美术教育专业课程中增设“公益项目金融基础”模块,内容涵盖成本核算、收费制定等,通过案例教学、模拟实践等方式,提升师范生的金融素养。

作者:张竞允(湖北科技学院艺术与设计学院)